她像一泓透明的泉水,悄无声息地从你身边流过;又像一树灿烂的锦葵花,傲然挺立绽放在历史长河中;她是一位艺人,勤勤恳恳、不辞劳作,与命运抗争;又似一位诗人,烟雨朦胧之中向我们走来,带着几分神秘。她,就是紫砂有史以来记载的第一位制壶女艺人——杨凤年。

杨家有女初长成

杨凤年,清嘉庆年间宜兴紫砂名艺人,浙江桐乡人。因家乡地少人多,靠种田难以糊口度日,不得不外出寻找出路。而当时宜兴窑业兴旺,特别是紫砂壶名传天下,于是她与哥哥杨彭年、杨宝年来到宜兴蜀山投亲靠友,寻师学艺。

杨氏兄妹刚来宜兴时,凤年尚年幼,她每天坐在泥凳上看着两个哥哥做壶,在哥哥的泥片声中入睡,又在哥哥的打坯声中醒来,在她的童年世界里满是黏黏的陶土,家家在晒坯,户户在抟陶,她每天在哥哥们的身边感受砂泥成型的种种奇妙乐趣,在烈焰交织的龙窑上感受泥坯变成五光十色的陶器时那种涅槃般升腾的情景。也许在当时,成为一名紫砂艺人的想法就埋在了杨凤年的心中。

哥哥杨彭年、杨宝年与当时的地方官员兼文人的陈曼生、瞿子冶交往甚密,相互切磋,所作之壶一扫俗气与匠气,名重一时,成为当时紫砂界著名的制壶高手。特别是大哥杨彭年,与著名书法、篆刻家陈曼生合作,运用壶上镌刻的形式将书法、绘画与紫砂艺术相融合,形成了“壶随字贵,字随壶传”的风潮,开创了紫砂“文人壶”的先河。

但在当时那个年代,重男轻女思想比较严重,为保持传统技艺的独特性,避免外传,艺人中有一个不成文的规定,即“技艺传男不传女”。正是囿于这一老规矩,兄弟二人从来不把制壶技艺传授给小妹杨凤年。也许是埋在心中的那颗紫砂种子渴望发芽,也许是对那一件件精巧紫砂器的向往,又或许是杨凤年天生的不服输的韧劲,即便被哥哥从作坊中赶出,杨凤年也从来没有放弃学习制壶的想法,而是比以前更加勤奋,更加努力,非要做出一把让哥哥们信服的紫砂壶。

风卷葵舞惊世人

那天,杨凤年又一次被哥哥从作坊中赶出,心中十分抑郁,一个人在院子里一边打泥片,一边想着制作什么样的壶式。猛一抬头,好像看到一把壶长在远处的树上,再定睛一看,原来是锦葵花在风中不停摇动的姿态。只见锦葵花在风中被吹歪了又挺起来,花瓣被吹得卷拢来,再卷拢来,却始终不散。再看看四周被摧残的花草,倒的倒,断的断,散的散。杨凤年感叹锦葵花的坚韧和耐心,脑中闪现出一把风中锦葵造型的紫砂壶。接下来,她每日都会去院子里观察风中摇曳的锦葵花,直到睁眼闭眼全是锦葵花造型时才开始制壶,据传她花费七七四十九天,终于制成传世精品 “风卷葵”!

当年杨凤年制好壶坯时,生怕哥哥作梗不让烧,就暗地托人装到窑里。等到开窑出货,“风卷葵”一经问世,立刻引起了轰动,没有哪一位行家不说这把壶手工精细,心裁别出。就连哥哥杨彭年看到了也不禁连连赞叹:“好壶!好壶!”就这样,杨凤年不屈于陈规陋习的束缚,勤学苦练,终成紫砂陶有记载的著名女艺人之一。

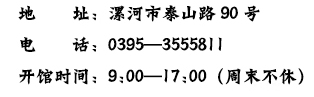

而当文人墨客、收藏家争相购买之时,杨凤年却不愿再做,这把壶也就成了一件传世孤品。如今这唯一的一把“风卷葵”壶就收藏于宜兴陶瓷博物馆内,也是该馆的馆藏国家一级文物,它高10.6厘米,口径6.7厘米,尽管近二百年的岁月风霜在它的身上留下了“老味”,可它依然还是那么典雅奇特,风姿不减当年。这把壶将文人作品的含蓄底蕴与象生艺术的表演结合在一起,大风是无形的,而“风卷葵”壶身上的“大风”却是有形的,两片葵花叶子被风吹卷,产生了非常美妙的曲线,那一条条婀娜的线条在翻滚、流动,似乎能听到阵阵呼啸的风声,锦葵枝叶在大风中卷曲,包住壶嘴,花枝自然弯曲成壶把,壶盖与壶身浑然一体,花朵在风中摇曳,壶虽无语,可生命的活力、艺术的魅力跃然眼前。

动乱年代波折多

也许越是完美的作品,越是要多经历一些磨难曲折,而恰恰正是这些磨难曲折,这些传奇经历为作品增添了神秘色彩,蒙上了诗意般的面纱。

清末民初,军阀混战,无数珍宝流离失所,也就是在此时,“风卷葵” 如同供春壶一样,在苍茫的世事纷争中,隐寂而不知了去向……

早年在制壶艺人中一直都有关于杨凤年“风卷葵”的传说,但谁都没有见到过,直至上世纪三十年代,宜兴丁山白宕一户人家盖房子挖墙基时挖到一只瓮头,翁中用细沙填满,渐渐倒出细沙后,发现里面藏着一把泛着青光的完好无损的紫砂壶,虽然这个人不懂紫砂壶,但他知道这一定是件宝贝。于是他找到了著名工商实业家、收藏家华荫堂先生,请他过目。华先生经营陶业,以年轻实业家而闻名苏、浙、沪一带,是丁蜀镇十里窑厂一言九鼎的重量级人物,当时商界称其为缸瓮大王。当他看到这把100多年来只闻其名,不见其形的“风卷葵”,激动不已,当即以3石米的高价买下。当时1石米是150斤,3石米在当时已是高价,相当于一个陶工一年的收入。

“风卷葵”壶重见天日,本是喜事,可天有不测风云。1937年,日本侵略者侵入中国,不仅掠夺资源,更在文化上千方百计抢夺中华国宝。

宜兴沦陷后,早就耳闻“风卷葵”美名的日军驻宜兴头目,在得知这件紫砂珍宝藏在华家后,就处心积虑,想把它抢到日本去邀功,软硬兼施,翻箱倒柜未果。原来华先生早有防范,在日军来之前,就把“风卷葵”送到乡下的阿舅家中,砌在浴锅间(老式浴室)的夹墙中,自己为避日军纠缠,则远走他乡,幸免珍宝外流。

外患未除,内忧又至。时任国民党江苏省主席王懋功早就对“风卷葵”垂涎三尺,他命当时宜兴县党部的一个官员找到华先生,请他吃饭、喝茶,想借机套出“风卷葵”的去向。华先生则不理不睬,借故推托,这位县党部的官员见华先生软的不吃,就来硬的,派人把华先生传去,台子一拍说:“省主席要你这把茶壶,是你的造化,也是给你面子,你不要敬酒不吃吃罚酒。“华先生在高压下,无奈拿出一件清代另一制壶高手邵大享的“掇只壶”送给这位省主席,才算又一次保住了“风卷葵”。邵大亨的壶在当时价值就很高,宜兴县志有记载说:“邵大亨一个壶,比中产阶级半个家。”

到了文革时期,红卫兵破“四旧”,紫砂说来是属于封、资、修的产物,华老为保护这件作品想尽一切办法,最后以“赌一把”的心态,巧妙地把这件稀世珍宝和其他杂物一起放在院子里的一个废纸堆里面,如果当时有人知道,很容易就能把它拿走。苍天有眼,让它在“红色风暴”中静静地“躲”在角落,在风雨中总算逃过了这场“浩劫”,又一次得以保存。

这把壶在动乱年代几经波折,见证了中国的近现代史,到了八十年代,宜兴陶瓷博物馆建成,华荫棠老先生为让这件国之瑰宝永久地保存传世,毅然将它和另一件杨氏《竹段壶》无偿捐赠给了博物馆。

就这样,这把“风卷葵” 静静的坐在博物馆的展柜中,看着这把历经沧桑的老壶,典雅质朴,仿似看到了那个充满稚气的少女和那风中挺立的锦葵花,一切这么近,又那么远,如诗意般朦胧。